«Традиционное и наивное». Татьяна Зубова

В рубрике «Электроархив» мы републикуем знаковые статьи и материалы об искусстве, архитектуре, истории и культуре из оцифрованных изданий «Электронекрасовки».

***

Среди многообразных проявлений современного народного творчества большое внимание привлекают в последнее время скульптура и живопись, которые мы условно называем наивными. Признание этих произведений частью народной культуры заставляет задуматься об их природе, эстетической значимости, о связи с традиционным и самодеятельным народным искусством.

Наивную живопись и скульптуру относят, как правило, к художественной самодеятельности. Именно так рассматривает их и Л. Супрун в статье, открывшей на страницах журнала «ДИ СССР» разговор о традиционном и самодеятельном в народном творчестве. Л. Супрун выделяет в самодеятельном художественном творчестве линию любителей, которая развивается в русле «ученого» искусства, и линию «наивных реалистов», «самобытных художников», представляющую сугубо индивидуальное, внестилевое направление. И «наивное» и «любительское» творчество для автора статьи понятия однокоренные; они составляют лишь разные стороны художественной самодеятельности, стоящей как вне «ученого», так и вне традиционного народного искусства.

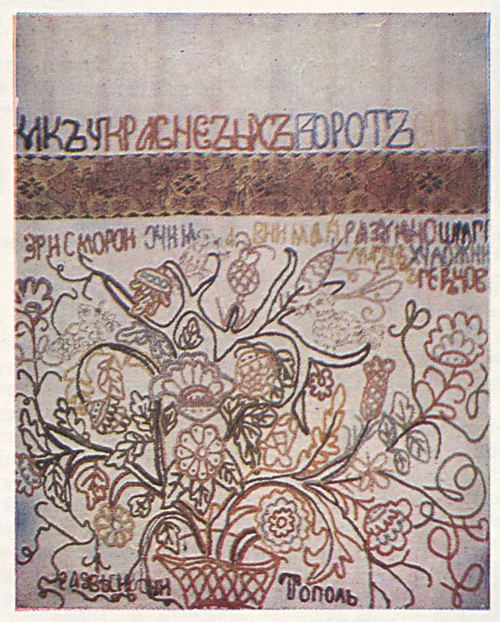

Подзор. Вышивка строчкой и настилом по плетеной сетке. Новгородская губ. (?) XVIII в.

Между тем наивное творчество, на наш взгляд, вряд ли можно отнести к самодеятельности, хотя бы потому, что оно присутствует и в профессиональном искусстве и в традиционном народном. В последнем наивные элементы особенно явственно обнаруживаются в сравнении с традиционными, веками разрабатывавшимися сюжетами и мотивами, классическими художественными приемами. В крестьянском искусстве и даже в искусстве художественных промыслов до нас дошло не так уж много произведений наивного характера. Хотя осознанный интерес к «примитиву» возник в русском обществе уже в конце ХIХ в., собиратели народного искусства оставались по существу далеки от него вплоть до 20-х гг. нашего столетия. В эпоху «открытия» народного художественного творчества оно воспринималось в целом как «примитив».

Дореволюционную науку прежде всего привлекали произведения, наиболее совершенно воплотившие именно те традиционные черты, которые определили облик классического народного искусства. Подлинно наивные памятники, рождавшиеся в рамках крестьянской традиции, попадали тогда в музейные собрания лишь случайно; именно в этой области народного творчества многое оказалось утрачено. И тем не менее можно говорить о существовании наивной линии в классическом народном искусстве.

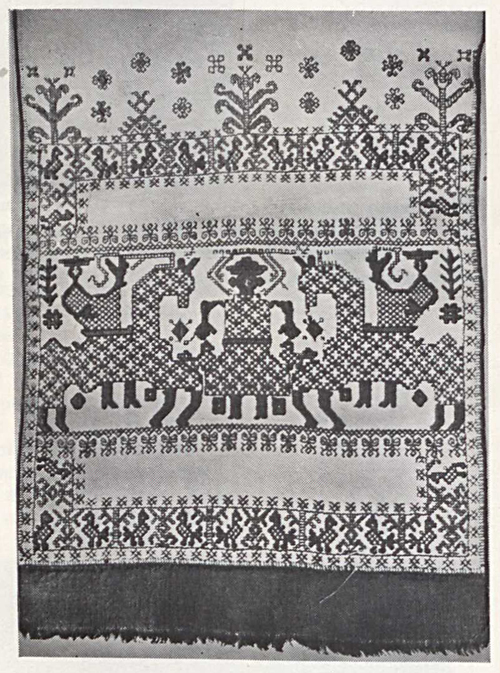

Подзор. Вышивка строчкой по письму. Вологодская губ. XVIII в.

Уже среди памятников крестьянского искусства второй половины ХVIII в. можно встретить и традиционные композиции, включающие в себя мотивы наивного характера и отдельные произведения, целиком построенные на наивной передаче изображаемого. Это — и некоторые вышивки по белой перевити, и инкрустированные городецкие донца, и гжельская расписная майолика, и северная резная кость. В ХIХ — начале ХХ в. наивные произведения встречаются почти в каждом виде традиционного народного искусства самых различных районов.

Безусловно, при подходе к таким наивным произведениям с критериями классического народного искусства, они легко могут показаться алогичными, упадочными. Проще всего объяснить наивное творчество неумением, особенно в тех случаях, когда, например, в крестьянском искусстве изображаются новые, непривычные сюжеты (скажем, галантные сцены), никогда невиданные крестьянином животные, растения, постройки...

Конец полотенца. Вышивка тамбуром. Костромская губ. XIX в.

Если же такое наивное произведение обладает неоспоримыми художественными достоинствами, их объясняют обычно исключительным талантом, обаянием непосредственности, искупающими в данном случае неумелость художника.

Однако среди крестьянских произведений немало таких, в которых абсолютно традиционный сюжет или мотив, отработанная бесконечными повторами форма, давно сложившийся иконографический тип вдруг получают совершенно непривычную, явно наивную интерпретацию. В этом случае уже невозможно говорить о наивности художественного решения, обусловленной необходимостью изобразить новый, непривычный для народного художника мотив или сюжет.

Чем же объясняется отказ от традиционных, веками существовавших образов, привычной иконографии?

Сопоставим хотя бы несколько классических вышивок с вышивками наивного характера, передающими один и тот же традиционный в крестьянском искусстве сюжет: например, всадники по сторонам растительного мотива или женской фигуры, птицы на цветущем кусте. И всадники, и куст с птицами, хранящие прежнюю образность, старую иконографию, передают прежде всего эпическое мироощущение их создателей. Как уже не раз отмечалось, с этим связан и типовой характер образов классического народного искусства, его строгие величественные формы, завораживающая напряженность статичных изображений, условность пространственного решения.

Конец головного полотенца. Вышивка двухсторонним швом. Шенкурский уезд, Архангельская обл. Первая половина XIX в.

В наивных вышивках с аналогичными сюжетами этой эпичности нет. Старая семантика постепенно разрушается, поскольку новые веяния, иное мироощущение рождают и новое содержание, заставляют переосмыслять старые сюжеты. Традиционные образы конкретизировались, приобрели более реалистичные, с точки зрения жизненного правдоподобия, формы; появилась свободная живость, подвижность в расположении мотивов на ткани. Подобное восприятие действительности отразилось и в образно-содержательном переосмыслении старой иконографической схемы. Так, всадники, прежде застыло стоявшие перед деревом, теперь свободно едут по лугу с цветами, может быть, гонят коней в ночное...

Хотя в иконографии этой наивной вышивки-картинки легко при желании прочитать старую схему, содержание изображенной здесь сцены не имеет уже ничего общего с традиционным сюжетом. Точно так же, как и в другой наивной вышивке с кустом и птицами, ставшей по существу жанровым натюрмортом, выполненным на ткани.

Совершенно новое мироощущение стоит за этими наивными крестьянскими произведениями — живое непосредственное восприятие реальной действительности, как бы впервые увиденной с «бытовой» точки зрения.

Именно новое мировосприятие и определило своеобразный «наивный реализм» ряда крестьянских произведений ХVIII— ХХ вв., их новую содержательность.

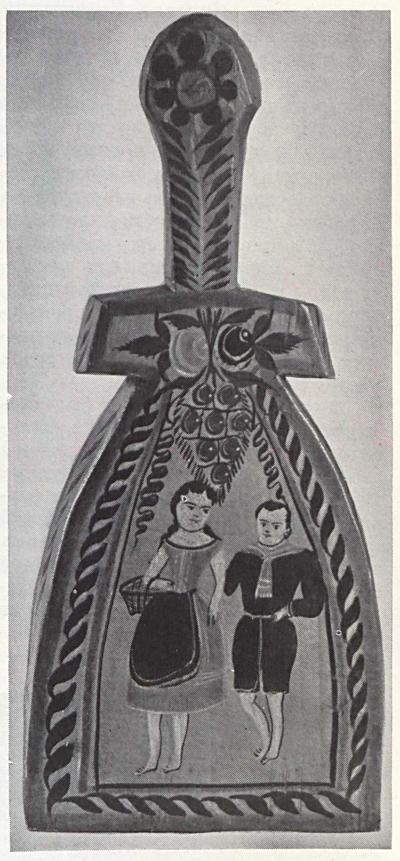

Сиденье стульчика. Роспись. Городец. Начало XX в.

В классических трудах по народному искусству, принадлежащих В. С. Воронову, Г. Л. Малицкому, А. И. Некрасову, А. В. Бакушинскому, Л. А. Динцесу постоянно отмечается, что появление новых жанровых сюжетов, бытовых образов связано в народном творчестве с нарастанием реалистических черт. Пожалуй, наиболее тщательно проследил развитие крестьянского искусства в этом направлении Л. А. Динцес, рассматривавший данный процесс на материале глиняной игрушки. И надо подчеркнуть, что произведения, в которых наиболее ярко проявились реалистические тенденции и которые совершенно определенно можно назвать наивными, многие исследователи уже не связывали исключительно с традиционным крестьянским искусством. Однако не всегда они давали объективную оценку эстетических качеств наивных памятников.

Конечно, не все, созданное деревенскими «наивными реалистами», было ценно в художественном отношении; здесь было немало спорных и просто слабых произведений. И все же негативная оценка наивного крестьянского искусства более всего определялась не собственными его недостатками, а самим фактом постепенного отхода от традиций классического народного творчества, утратой старой декоративности, условности, составлявших, казалось, неизменную основу эстетической природы подлинно народного искусства.

Конец полотенца (фрагмент). Вышивка верхошвом и тамбуром. Костромская губ. XIX в.

А. В. Бакушинский, много занимавшийся в 20-х годах изучением психологии художественного восприятия, очень точно отметил и тягу народных масс к реалистически-изобразительному искусству, и известное неприятие в то время этого явления общественным сознанием. Ученый писал: «В искусстве утилитарно-производственном он (массовый зритель. — Т. 3.) от декоративной орнаментальности форм переходит к так пугающей нас, но неизбежной изобразительно-прикладной форме, ко всему тому, что до сих пор ему было чуждо: рабочему — как произведение буржуазной культуры, крестьянину — как типичная и нередко низко-качественная продукция города. Это факт реальный, и обойти, замять его никак нельзя, да и не следует. В сарафан крестьянскую девушку уже не нарядите и парня играть на гуслях и петь былины не заставите».

Конец полотенца. Вышивка тамбуром и верхошвом. Никольский уезд. Вологодская губ. XIX в.

Указывая на интерес в народной среде к реалистической передаче действительности (поначалу проявившийся в рамках прикладного искусства), исследователь считал, что в конечном счете это должно привести к сложению станковых художественных форм. И действительно, во многих наивно-реалистических вышивках, росписях самых различных предметов четко прослеживаются признаки станкового произведения. Новые образы уже не вмещались в прежнее условное пространство, прочно связанное с предметом, «отрывались» от него, требовали создания самостоятельно существующей картинной среды. Это хорошо видно на примере целого ряда наивных городецких росписей. В начале их выполняли (так же, как и традиционные) на донцах, вальках, детской мебели. Однако новые образы, новое пространственное ощущение, свойственное наивной живописи, привели постепенно городецких мастеров к освоению по существу уже станковой формы расписного панно. Наиболее яркий пример здесь — творчество городецкого мастера И. А. Мазина.

Но если в крестьянском творчестве, в искусстве художественных промыслов процесс рождения станковых форм шел довольно медленно, то в городском изобразительном фольклоре путь от вывески, рекламы, росписи ярмарочного балагана к картине был гораздо короче.

И. Никифоров. «У колодца». Акварель. 1968

Таким образом современная наивная скульптура и живопись, которые сейчас уже хорошо знакомы нам по выставкам и по некоторым публикациям, имеют вполне определенные исторические корни в крестьянском и городском фольклоре. Завершив в своем творчестве процесс вычленения из народного искусства его станковой формы, наивные художники в то же время лишь начинают историю самостоятельного существования этой линии народной художественной культуры.

Однако здесь необходимо подчеркнуть, что неверно было бы ограничивать «родословную» современной наивной живописи и скульптуры жанрово-реалистическим, в известном смысле «станковым» началом традиционного крестьянского искусства, как это делают некоторые искусствоведы. Новый тип мировосприятия, иная психология творчества, обусловленные социальными и экономическими изменениями в жизни широких народных масс и города, и деревни, сыграли главную роль в возникновении самостоятельной линии наивного искусства станкового по форме. Естественно, в работах наивных художников еще есть элемент случайного, произведения даже весьма талантливого автора могут быть абсолютно неравноценны по своим художественным достоинствам.

Донце прялки (фрагмент.) Роспись. Городец. Конец XIX в.

Наивные художники используют почти все приемы современного профессионального искусства, чаще всего интерпретируя их по-новому, придавая абсолютно иной смысл, скажем, светотеневой моделировке или линейной перспективе. Причем в основе этого эстетического переосмысления, ведущего каждый раз, казалось бы, к совершенно новой художественной форме, на первый взгляд лежит только личное восприятие автора; каждое художественное решение воспринимается как субъективное. В какой-то мере это действительно так. Вместе с тем, произведения наивных художников если и рассматриваются в литературе, то обычно изолированно, вне связи с другими явлениями нашей культуры. Это создает, как нам кажется, несколько необоснованное мнение об их абсолютно «внестилевом» характере, и кроме того, затрудняет выявление того общего, что уже намечается в наивной живописи и скульптуре и может определить их эстетическую природу. Здесь важно также найти метод анализа наивного искусства, отвечающий сущности данного явления. В этом плане представляется верной попытка Н. Шкаровской объяснить природу наивного творчества своеобразием психологии, мировосприятия художников. Этот подход развивает по существу принципы, разработанные в свое время А. В. Бакушинским.

Прялка (фрагмент). Роспись. Сольвычегодск. XIX в.

Даже очень суммарный анализ произведений, экспонировавшихся на Всесоюзной выставке самодеятельных художников «Слава труду» (1974 г.), позволяет отметить черту, специфичную для современного наивного искусства. Наивный художник как бы объективирует, «материализует» сам творческий процесс, делает его ощутимым, благодаря совершенно особой фактуре картины, поверхности скульптуры. Если профессионал стремится показать лишь результат своего труда, то для наивного художника одинаково важно запечатлеть и объект изображения, и процесс создания картины или скульптуры. Аналогично и отношение наивных реалистов к цвету, линии и другим средствам художественного выражения, которые также приобретают особую самоценность в их произведениях.

Донце прялки (фрагмент.) Роспись. Городец. Начало XIX в.

Этот глубокий реализм самого процесса творчества и чисто интуитивное стремление «зафиксировать» его говорят об определенной близости наивных художников традиционному народному искусству. Вместе с тем такое преклонение перед самим феноменом воспроизведения действительности, конечно, свойственно лишь «наивному реалисту» с его совершенно непосредственным мироощущением, определяющим и специфичное художественное мышление.

В свое время, пытаясь выявить его специфику на материале наивной скульптуры плотника В. Т. Савинова из Подмосковья, А. И. Некрасов, правда уже в связи с характером образного строя примитива, писал о «чувственном экспрессионизме».

В. Савинов. Донце прялки (фрагмент). Резьба Егорьевский уезд, Московской губ. Начало XX в.

Специфику художественной природы наивной живописи и скульптуры именно во многом обусловливает и совершенно импровизационный подход наивных художников к отбору тех или иных приемов профессионального искусства, известную нестабильность сочетания этих приемов в каждой конкретной работе. Черты, характерные для наивной живописи и скульптуры, определяются, с одной стороны, задачами, присущими станковому искусству вообще, а с другой — особенностями непосредственного, наивно-реалистического мироощущения создателей его народной линии.

В. Савинов. Донце прялки (фрагмент). Резьба Егорьевский уезд, Московской губ. Начало XX в.

Как известно в 20—30-е годы именно с этих позиций рассматривал А. В. Бакушинский наивные произведения палехской, мстерской иконописи XVIII—ХХ вв. Так подошел и В. Полевой к изучению греческой иконописи конца ХV—ХVIII вв., обратившейся «к реальной жизни и отразившей ее в наивно-примитивных формах». В том же аспекте сделана попытка изучения и современного наивного искусства Н. Шкаровской.

Однако творчество наивных художников, занимающее сегодня уже значительное место в народной культуре, нужно исследовать прежде всего, как часть всей национальной художественной культуры, с позиций выявления перспектив его развития в современном искусстве.

И. Мазин. Валёк. Роспись. Городец. 20-е гг. XX в.

Нельзя не напомнить, что А. В. Бакушинский в своих исследованиях русской иконописи уделял особое внимание наивному творчеству. Оно рассматривалось им как носитель реалистических тенденций, легших в основу новой, уже станковой русской живописи. Показательно, что В. Полевой на совершенно ином материале приходит к аналогичному выводу о роли наивно-реалистического направления народной иконописи в сложении нового греческого искусства. Этот плодотворный принцип изучения, построенный на учете специфики самой природы наивного искусства, нередко являющегося начальным этапом в зарождении новых культурных явлений, безусловно, должен быть развит при исследовании современной наивной скульптуры и живописи.

Конечно, «формирование» в народном творчестве станкового искусства далеко не закончено. Именно поэтому оно во многом еще спорно, особенно при сравнении с декоративно-прикладными произведениями. Однако в современной народной художественной культуре станковое направление является одним из важнейших, поскольку в наши дни полноценное народное творчество не может развиваться лишь в прикладной области.

И. Мазин. Панно. Роспись. Городец. XX в.

Изучение наивной живописи и скульптуры, как нам кажется, должно занять важное место в искусствознании, исследующем современную народную художественную культуру.

И одной из основных проблем здесь, безусловно, будет выявление роли мироощущения, психологии наивного творчества, лежащего в основе сложения станковой линии народного искусства.

***

Татьяна Зубова, искусствовед. Публикуется по журналу «Декоративное искусство СССР», № 10 за 1976 год.

***

Больше про книги и интересные находки вы найдете в telegram-канале «Электронекрасовка» (@electronekrasovka) и в нашем паблике «ВКонтакте». Подписывайтесь!